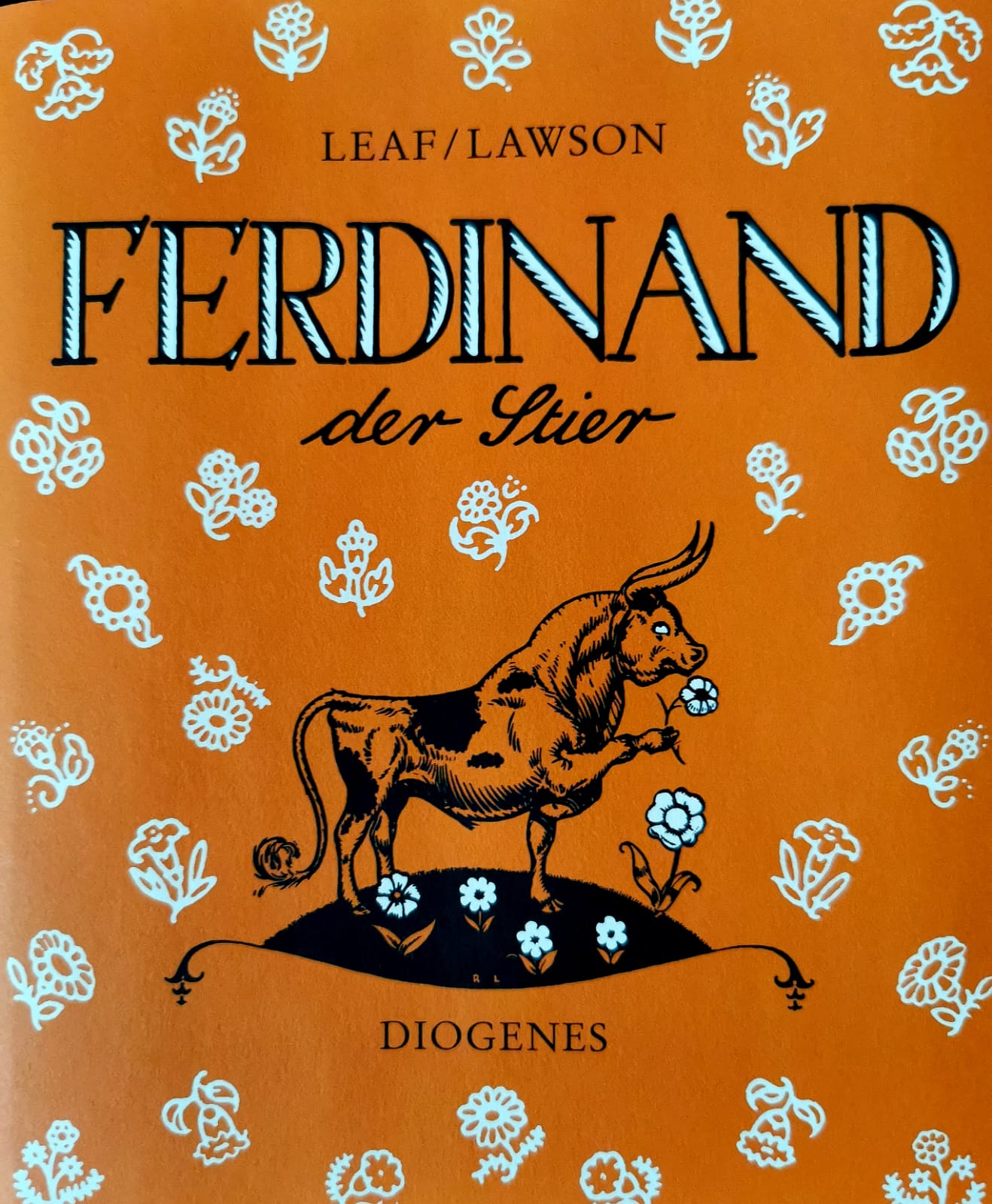

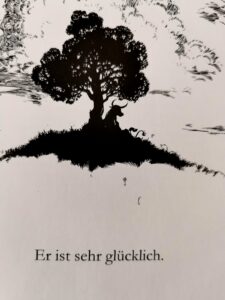

Munro Leaf und Robert Lawson erzählen in „Ferdinand der Stier“ die Geschichte eines sanftmütigen jungen Stiers, der irgendwo in Andalusien lieber unter seiner Lieblingskorkeiche sitzt und an Blumen schnuppert, statt sich wie die anderen Jungstiere in Kraft und Kampf zu messen. Als Ferdinand durch ein Missverständnis in die Arena von Madrid gebracht wird, sorgt seine Weigerung zu kämpfen für Verwunderung – doch er bleibt sich treu. Und so wird er wieder zurück nach Hause gekarrt.

Worum geht es in der Geschichte?

„Ferdinand“ ist eine Fabel, die mit kindlicher Leichtigkeit eine tiefgreifende Botschaft vermittelt: Wahre Stärke zeigt sich nicht in der Bereitschaft zum Kampf, sondern im Mut zur Sanftheit. Das Buch feiert Individualität, Gewissensfreiheit und die Kraft, sich selbst treu zu bleiben – Werte, die über alle Generationen hinweg inspirieren.

Warum wurde das Buch in Spanien verboten?

Zur Zeit der Veröffentlichung (1936) befand sich Spanien im Bürgerkrieg. Das erstarkende Franco-Regime glorifizierte Männlichkeit, Stärke und Nationalstolz. Ein Stier, der sich weigert zu kämpfen – noch dazu das Symbol spanischer Kultur – war ein Affront gegen diese Ideologie. Ferdinand wurde als „unpatriotisch“ verboten und in autoritären Regimen wie dem NS-Deutschland sogar verbrannt.

Was bedeutet das für unser Leben heute?

Ferdinand steht sinnbildlich für alle, die sich weigern, fremdbestimmten Rollen zu entsprechen. Ob im Beruf, in Beziehungen oder im gesellschaftlichen Wettbewerb: Wer nicht kämpfen will, wird oft als schwach betrachtet. Doch Ferdinand zeigt: Es ist ein Akt der Stärke, friedlich zu bleiben – gerade in einer Welt, die Lautstärke oft mit Durchsetzungsvermögen verwechselt.

Dieser sanfte Stier hat auch mich tief berührt.

Vor vielen Jahren sah ich „The Blind Side“ mit Sandra Bullock – in einer Szene liest sie ihren Kindern aus Ferdinand vor. Lange noch bevor ich überhaupt selber einmal in Andalusien war oder wusste, dass ich eines Tages hier leben würde. Die Geschichte von Ferdinand vermittelte eine Botschaft, die mich aufhorchen ließ: dass wahre Stärke nicht darin liegt, sich durchzusetzen, sondern darin, sich selbst treu zu bleiben.

Damals machte ich mich auf die Suche nach diesem Buch – antiquarisch, weil es längst vergriffen war. Erst durch die Neuverfilmung von 2017 erlebte Ferdinand eine Wiederentdeckung und fand zurück in die Buchläden.

Für mich steht diese Geschichte für eine Haltung. Als ich 1982 zur Rekrutenschule ausgehoben wurde, wollte ich diesen Dienst nicht antreten. Ich informierte mich über alle Möglichkeiten, auch bei der GSOA, die damals gerade erst gegründet worden war. Zu der Zeit gab es nicht viele Alternativen: Nur physische oder psychische Untauglichkeit – oder das Gefängnis. Doch ich war nicht krank und wollte dies auch nicht vortäuschen. Und Letzteres hätte mir den Berufseinstieg in die Bankenbranche sehr erschwert. So absolvierte ich meinen Dienst – bei der Luftschutztruppe, wo ich immerhin einen Sinn darin erkennen konnte.

Als 1996 der Zivildienst in der Schweiz endlich eingeführt wurde, gehörte ich zu den ersten, die das aufwändige Verfahren der Gewissensprüfung durchliefen. Der Preis: eine um 50 % verlängerte Dienstzeit. Doch genau das wurde zum Geschenk. Ich durfte knapp vier Monate in einer Institution für Menschen mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung mitarbeiten. Es ging nicht um Status oder Einkommen – sondern um echte Begegnung. Diese Erfahrung hat meine Sicht auf das Leben verändert. Ich habe sogar meine Kinder ab und zu für einen kurzen Besuch mitgenommen, um ihnen diesen Einblick in eine so ganz andere Welt zu ermöglichen.

Vielleicht ist es naiv zu glauben, dass es eines Tages eine Welt ohne Gewalt gibt. Aber wir sollten es wenigstens versuchen. Denn wenn niemand mit gutem Beispiel vorangeht – wer dann?

Hier noch die charmante Disney-Version von Ferdinand aus dem Jahr 1938: